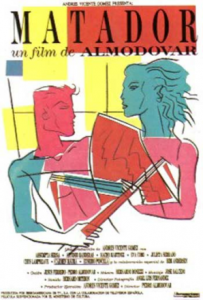

l moltiplicarsi e il diffrangersi delle allusioni e dei riferimenti a testi “altri” rendono il cinema di Almodóvar un mosaico composto da tessere, tasselli filmici (i generi appunto), mass-mediali (il fotoromanzo, la telenovela, la televisione – cassa di risonanza dei sentimenti -, il teatro come tratto rivelatore della finzione insita nelle esistenze dei personaggi) e musicali (consueto è l’uso diegetico di canzoni all’interno della narrazione, spesso appartenenti alla tradizione italiana). In Almodóvar il principio della contaminatio si realizza per mezzo dell’intertestualità di genere, che qualifica ogni film come una rete di riprese, rinvii e rimandi, ora di frammenti filmici precisi, ora di strutture architestuali: un meccanismo che racchiude operazioni di ripetizione, rifacimento e variazione, dapprima con intenti parodistici poi con risvolti sempre più riflessivi, che perpetuano la costruzione della passione e del desiderio, catalizzatori tematici del regista spagnolo, che non a caso ha ribattezzato la sua casa di produzione El Deseo. Non fa eccezione Matador, film oscuro, coraggioso e pessimista, che non si può guardare senza dolore e che sembra dirci che: “ci aspetta solo il dolore”. Melodramma sulla corrida tutto sopra le righe dove gli esseri umani sostituiscono i tori, con un sottofondo di ironia provocatoria. Amore e morte in una Spagna divisa tra rock e Opus Dei, diretto dall’allora trentasettenne Pedro Almodovar, nel 1986 che, l’anno prima, con il fratello Agustín, aveva fondato la società di produzione El Deseo. “Matador”, è il quinto film del grande regista spagnolo, girato tre anni prima il “Nastro D’Argento” di Légami, con soggetto delle stesso Pedro con il fido Jesus Ferrero e con Assumpta Serna, Eusebio Poncela, Carmen Maura, Antonio Banderas e Julieta Serano. Un torero in ritiro e un avvocatessa s’incontrano, si amano, si uccidono nell’attimo del piacere. Melodramma sulla corrida tutto sopra le righe dove gli esseri umani sostituiscono i tori, con un sottofondo di ironia provocatoria. Nel film tutto il genio visionario e melodrammatico di uno dei più grandi registi di questi ultimi anni. Da vedere senza meno al Movieplex, martedì alle 18, per la serie “Cinema D’Essai”, con la proiezione di una copia originale della’Istituto Cinematografico La Lanterna Magica. Tutto il cinema di Pedro Almodóvar è antiborghese.: lo è per il tipo di storie che racconta, per l’atteggiamento trasgressivo, ma soprattutto, e credo che su questo non si sia insistito a sufficienza, per la sua voglia di povertà. Pedro Almodóvar sa che se ci fosse una povertà bella, una specie di povertà morale, risulterebbe sovversiva e per questo insiste tenacemente a rivendicarla nel suo cinema. In “Matador” c’è in nuge tutto il cinema maggiore di Almodovar, con domande sospese ed inquetanti sul dolore e sul desiderio. Una commedia kitch, che lascia emergere quel gusto che Susan Sontag in Contro l’interpretazione ha definito camp, “una concezione del mondo in termini di stile” dominata dall'”amore per l’eccessivo, per l’eccentrico, per le cose-che-sono-come-nonsono”. Una visione pregnante, il camp, una pratica della citazione che distorce il senso di un’immagine evocata per poi ricontestualizzarla e farla oggetto di un’ulteriore significazione. Lo stile camp, che spesso si identifica con il modo di sentire omosessuale, implica una sorta di distanziazione ironica e di teatralizzazione dell’esperienza: “il camp – ha scritto la Sontag – pone ogni cosa tra virgolette; è la massima estensione possibile della metafora che vede la vita come teatro”. La preponderanza dell’espressione sentimentale, che assurge a vero e proprio motore dell’azione dei personaggi; la giustapposizione ossimorica dei contrasti (emblematico è il legame tra eros e thanatos in quasi tutti i film di Almodóvar); la sovradeterminazione cromatica di spazi e oggetti; la stessa centralità delle figure femminili mutuato dallo schema del “family melodrama” americano degli anni Cinquanta sono tutti elementi ascrivibili ai codici fondamentali del melodramma, sporcati però dall’ibridazione con la commedia. L’intertestualità di genere innesca nella narrazione almodóvariana una struttura allo specchio, fondata su continui parallelismi, nella quale gli inserti e i richiami filmici assumono la funzione di spiegazione ma, soprattutto, di premonizione degli eventi e delle logiche perturbanti i personaggi. Così, nel tragico finale di “Matador” Diego e Maria si danno la morte a vicenda nell’apice dell’estasi sessuale, imitando il materiale cinematico che puntella il film, ossia la sequenza conclusiva di Duello al sole (1946) di King Vidor. Il film impone al’attenzioine internazionale Antonio Banderas, allora ventiseienne che esordisce in una Spagna franchista non sicuramente liberaleggiante, come attore del teatro di strada per poi passare al famoso Teatro Nazionale . È qui che viene notato da Pedro Almodòvar, allora sconosciuto regista facente parte della Movida madrilena, un movimento che, dopo la morte di Franco, sta smuovendo le acque stagnanti del conformismo spagnolo. I due costituiscono un sodalizio che, tra film girati con forti spazi lasciati all’improvvisazione e con una recitazione spesso sopra le righe e opere di solido impianto, dura dal 1982 (Labirinto di passioni) al 1990 (Légami!). Da quel momento Antonio è pronto per il grande balzo verso quella Hollywood che definisce come “una prostituta. Se la vuoi devi essere disposto a pagare un prezzo molto alto”. I fianchi stretti, l’espressione sempre accortamente in bilico tra lo strafottente e il comprensivo e l’allure del cinema gay di Almodòvar lo favoriscono nell’affrontare il non facile ruolo di Miguel Alvarez in Philadelphia. D’ora in avanti nessuno lo può più fermare e i personaggi più disparati lo attendono insieme a produttori che contano sul suo appeal ma sanno anche altrettanto bene che l’hombre sa anche recitare.

l moltiplicarsi e il diffrangersi delle allusioni e dei riferimenti a testi “altri” rendono il cinema di Almodóvar un mosaico composto da tessere, tasselli filmici (i generi appunto), mass-mediali (il fotoromanzo, la telenovela, la televisione – cassa di risonanza dei sentimenti -, il teatro come tratto rivelatore della finzione insita nelle esistenze dei personaggi) e musicali (consueto è l’uso diegetico di canzoni all’interno della narrazione, spesso appartenenti alla tradizione italiana). In Almodóvar il principio della contaminatio si realizza per mezzo dell’intertestualità di genere, che qualifica ogni film come una rete di riprese, rinvii e rimandi, ora di frammenti filmici precisi, ora di strutture architestuali: un meccanismo che racchiude operazioni di ripetizione, rifacimento e variazione, dapprima con intenti parodistici poi con risvolti sempre più riflessivi, che perpetuano la costruzione della passione e del desiderio, catalizzatori tematici del regista spagnolo, che non a caso ha ribattezzato la sua casa di produzione El Deseo. Non fa eccezione Matador, film oscuro, coraggioso e pessimista, che non si può guardare senza dolore e che sembra dirci che: “ci aspetta solo il dolore”. Melodramma sulla corrida tutto sopra le righe dove gli esseri umani sostituiscono i tori, con un sottofondo di ironia provocatoria. Amore e morte in una Spagna divisa tra rock e Opus Dei, diretto dall’allora trentasettenne Pedro Almodovar, nel 1986 che, l’anno prima, con il fratello Agustín, aveva fondato la società di produzione El Deseo. “Matador”, è il quinto film del grande regista spagnolo, girato tre anni prima il “Nastro D’Argento” di Légami, con soggetto delle stesso Pedro con il fido Jesus Ferrero e con Assumpta Serna, Eusebio Poncela, Carmen Maura, Antonio Banderas e Julieta Serano. Un torero in ritiro e un avvocatessa s’incontrano, si amano, si uccidono nell’attimo del piacere. Melodramma sulla corrida tutto sopra le righe dove gli esseri umani sostituiscono i tori, con un sottofondo di ironia provocatoria. Nel film tutto il genio visionario e melodrammatico di uno dei più grandi registi di questi ultimi anni. Da vedere senza meno al Movieplex, martedì alle 18, per la serie “Cinema D’Essai”, con la proiezione di una copia originale della’Istituto Cinematografico La Lanterna Magica. Tutto il cinema di Pedro Almodóvar è antiborghese.: lo è per il tipo di storie che racconta, per l’atteggiamento trasgressivo, ma soprattutto, e credo che su questo non si sia insistito a sufficienza, per la sua voglia di povertà. Pedro Almodóvar sa che se ci fosse una povertà bella, una specie di povertà morale, risulterebbe sovversiva e per questo insiste tenacemente a rivendicarla nel suo cinema. In “Matador” c’è in nuge tutto il cinema maggiore di Almodovar, con domande sospese ed inquetanti sul dolore e sul desiderio. Una commedia kitch, che lascia emergere quel gusto che Susan Sontag in Contro l’interpretazione ha definito camp, “una concezione del mondo in termini di stile” dominata dall'”amore per l’eccessivo, per l’eccentrico, per le cose-che-sono-come-nonsono”. Una visione pregnante, il camp, una pratica della citazione che distorce il senso di un’immagine evocata per poi ricontestualizzarla e farla oggetto di un’ulteriore significazione. Lo stile camp, che spesso si identifica con il modo di sentire omosessuale, implica una sorta di distanziazione ironica e di teatralizzazione dell’esperienza: “il camp – ha scritto la Sontag – pone ogni cosa tra virgolette; è la massima estensione possibile della metafora che vede la vita come teatro”. La preponderanza dell’espressione sentimentale, che assurge a vero e proprio motore dell’azione dei personaggi; la giustapposizione ossimorica dei contrasti (emblematico è il legame tra eros e thanatos in quasi tutti i film di Almodóvar); la sovradeterminazione cromatica di spazi e oggetti; la stessa centralità delle figure femminili mutuato dallo schema del “family melodrama” americano degli anni Cinquanta sono tutti elementi ascrivibili ai codici fondamentali del melodramma, sporcati però dall’ibridazione con la commedia. L’intertestualità di genere innesca nella narrazione almodóvariana una struttura allo specchio, fondata su continui parallelismi, nella quale gli inserti e i richiami filmici assumono la funzione di spiegazione ma, soprattutto, di premonizione degli eventi e delle logiche perturbanti i personaggi. Così, nel tragico finale di “Matador” Diego e Maria si danno la morte a vicenda nell’apice dell’estasi sessuale, imitando il materiale cinematico che puntella il film, ossia la sequenza conclusiva di Duello al sole (1946) di King Vidor. Il film impone al’attenzioine internazionale Antonio Banderas, allora ventiseienne che esordisce in una Spagna franchista non sicuramente liberaleggiante, come attore del teatro di strada per poi passare al famoso Teatro Nazionale . È qui che viene notato da Pedro Almodòvar, allora sconosciuto regista facente parte della Movida madrilena, un movimento che, dopo la morte di Franco, sta smuovendo le acque stagnanti del conformismo spagnolo. I due costituiscono un sodalizio che, tra film girati con forti spazi lasciati all’improvvisazione e con una recitazione spesso sopra le righe e opere di solido impianto, dura dal 1982 (Labirinto di passioni) al 1990 (Légami!). Da quel momento Antonio è pronto per il grande balzo verso quella Hollywood che definisce come “una prostituta. Se la vuoi devi essere disposto a pagare un prezzo molto alto”. I fianchi stretti, l’espressione sempre accortamente in bilico tra lo strafottente e il comprensivo e l’allure del cinema gay di Almodòvar lo favoriscono nell’affrontare il non facile ruolo di Miguel Alvarez in Philadelphia. D’ora in avanti nessuno lo può più fermare e i personaggi più disparati lo attendono insieme a produttori che contano sul suo appeal ma sanno anche altrettanto bene che l’hombre sa anche recitare.

Carlo Di Stanislao

Lascia un commento