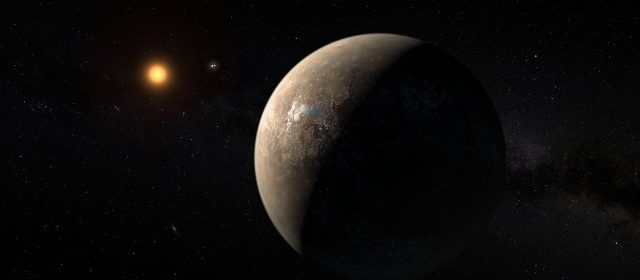

Bingo! È la scoperta epocale tanto attesa per l’Umanità che vuole sopravvivere alla propria apparente inutilità. Rotta per Proxima Centauri, l’antica stella più vicina al Sole che ci osserva dall’emisfero australe galattico. Alcuni astronomi dell’Osservatorio Europeo Australe, utilizzando i telescopi dell’ESO e altri strumenti, hanno cercato e trovato una chiara prova scientifica della presenza di un esopianeta alieno roccioso in orbita intorno a Proxima Centauri nella fascia verde abitabile “Riccioli d’Oro”, alias Zona Goldilocks. Il capitano James Tiberius Kirk a bordo dell’astronave “Enterprise” sarebbe ben lieto di condurvi in un veloce giro nel “vicinato” interstellare per la gioia di tutti i cultori dell’originale serie di Star Trek giunta al suo cinquantesimo genetliaco (1966-2016) grazie al genio del creatore Gene Roddenberry. Sono migliaia i pianeti extrasolari (https://exoplanets.nasa.gov/) scoperti in orbita attorno a stelle dei nostri dintorni galattici, ma l’esomondo extrasolare in questione, il più vicino alla Terra finora individuato, così a lungo cercato e mai trovato dagli Americani della Nasa nelle profondità siderali della Galassia, designato “Proxima b”, è “made in Europe” e orbita ogni 11 giorni intorno alla sua stella madre, rossa e fredda, con una temperatura tale da consentire l’eventuale presenza di acqua allo stato liquido in superficie. Questo mondo roccioso ha una massa poco maggiore di quella della Terra e, in attesa di una “bio” spettroscopia ad altissima risoluzione, potrebbe anche essere il più vicino ricettacolo di vita aliena extraterrestre, semplice o evoluta, al di fuori del “nostro” Sistema Solare. L’articolo scientifico che descrive la scoperta epocale dell’ESO, “A terrestrial planet candidate in a temperate orbit around Proxima Centauri”, di G. Anglada-Escudé et al., viene pubblicato dalla rivista Nature, Giovedì 25 Agosto 2016. L’equipe è composta da: Guillem Anglada-Escudé (Queen Mary University of London, London, Regno Unito), Pedro J. Amado (Instituto de Astrofísica de Andalucía – CSIC, Granada, Spagna), John Barnes (Open University, Milton Keynes, Regno Unito), Zaira M. Berdiñas (Instituto de Astrofísica de Andalucia – CSIC, Granada, Spagna), R. Paul Butler (Carnegie Institution of Washington, Department of Terrestrial Magnetism, Washington, USA), Gavin A.L. Coleman (Queen Mary University of London, London, Regno Unito), Ignacio de la Cueva (Astroimagen, Ibiza, Spagna), Stefan Dreizler (Institut für Astrophysik, Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, Germania), Michael Endl (The University of Texas at Austin e McDonald Observatory, Austin, Texas, USA), Benjamin Giesers (Institut für Astrophysik, Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, Germania), Sandra V. Jeffers (Institut für Astrophysik, Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, Germania), James S. Jenkins (Universidad de Chile, Santiago, Cile), Hugh R.A. Jones (University of Hertfordshire, Hatfield, Regno Unito), Marcin Kiraga (Warsaw University Observatory, Warsaw, Polonia), Martin Kürster (Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg, Germania), María J. López-González (Instituto de Astrofísica de Andalucía – CSIC, Granada, Spagna), Christopher J. Marvin (Institut für Astrophysik, Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, Germania), Nicolás Morales (Instituto de Astrofísica de Andalucía – CSIC, Granada, Spagna), Julien Morin (Laboratoire Univers et Particules de Montpellier, Université de Montpellier & CNRS, Montpellier, Francia), Richard P. Nelson (Queen Mary University of London, London, Regno Unito), José L. Ortiz (Instituto de Astrofísica de Andalucía – CSIC, Granada, Spagna), Aviv Ofir (Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israele), Sijme-Jan Paardekooper (Queen Mary University of London, London, Regno Unito), Ansgar Reiners (Institut für Astrophysik, Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, Germania), Eloy Rodriguez (Instituto de Astrofísica de Andalucía – CSIC, Granada, Spagna), Cristina Rodriguez-Lopez (Instituto de Astrofísica de Andalucía – CSIC, Granada, Spagna), Luis F. Sarmiento (Institut für Astrophysik, Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, Germania), John P. Strachan (Queen Mary University of London, London, Regno Unito), Yiannis Tsapras (Astronomisches Rechen-Institut, Heidelberg, Germania), Mikko Tuomi (University of Hertfordshire, Hatfield, Regno Unito) e Mathias Zechmeister (Institut für Astrophysik, Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, Germania). La notizia è stata embargata seriamente ma “incredibilmente” filtrata dagli ambienti scientifici dell’ESO in Germania per un chiaro, evidente e distinto “giuoco” delle parti tra il mondo della Scienza che non ha segreti da nascondere e la popolazione della Terra. Gli scienziati dell’ESO sono consapevoli che sono circolate varie voci con presunti “scoop” su questa storica scoperta europea, che però finora non sono mai state confermate perchè non contenevano informazioni scientifiche. Mentre le voci sono ormai pubbliche, le informazioni contenute nell’articolo scientifico e le relative immagini, sono stati comunque forniti sotto embargo, per rimanere strettamente confidenziali fino alle 19 CEST (ora italiana) del 24 Agosto 2016. A 4,2 anni luce dal Sistema Solare si trova un astro primordiale, una nana rossa e fredda, nella costellazione australe del Centauro. È troppo debole per essere vista ad occhio nudo ma è vicina a una coppia di stelle molto più brillanti, nota come Alfa Centauri AB. Un sistema solare triplo da alcuni messo in seria discussione. Nella prima metà dell’Anno Domini 2016, Proxima Centauri (https://it.wikipedia.org/wiki/Proxima_Centauri), alias Alpha Centauri C, alias V645 Cen, alias Gliese 551, alias HIP70890, è stata osservata con regolarità dallo spettrografo HARPS montato sul telescopio da 3,6 metri dell’Osservatorio ESO di La Silla in Cile e simultaneamente da altri strumenti in tutto il mondo. Oltre ai dati della recente campagna “Piccolo Punto Rosso”, l’articolo sulla scoperta di “Proxima b” vanta contributi di scienziati che hanno osservato Proxima Centauri per anni, tra cui membri dell’originale programma UVES/ESO M-dwarf (Martin Kürster e Michael Endl) e pionieri della ricerca di pianeti extrasolari come R. Paul Butler. Sono state incluse anche osservazioni pubbliche ottenute dell’equipe HARPS/Geneva nel corso di parecchi anni. Questa campagna, in cui un gruppo di astronomi, guidati da Guillem Anglada-Escudé della Queen Mary University di Londra (UK), cercava le piccolissime oscillazioni della stella causate dall’attrazione gravitazionale di un putativo pianeta in orbita intorno ad essa, fu denominata Piccolo Punto Rosso, ossia “Pale Red Dot” in inglese, in omaggio alla famosa citazione di Carl Sagan che vedeva la Terra come un puntino azzurro. Poichè Proxima Centauri è una stella nana rossa, inonderà i suoi pianeti alieni di un riverbero rossastro! Essendo un argomento di grande interesse per il pubblico, i progressi della campagna sono stati condivisi in tempo reale, tra metà Gennaio e Aprile 2016, attraverso il sito Pale Red Dot (https://palereddot.org) e i “social media”. I rapporti erano sempre accompagnati da articoli divulgativi scritti da specialisti internazionali. “Il primo indizio che ci fosse un pianeta – rivela Guillem Anglada-Escudé che spiega il contesto di questa ricerca unica al mondo – è stato trovato nel 2013, ma le misure non erano convincenti. Da allora abbiamo lavorato duramente per ottenere altre osservazioni da terra, con l’aiuto dell’ESO e di altre istituzioni. La recente campagna Pale Red Dot ha richiesto due anni di pianificazione”. I dati del Piccolo Punto Rosso, combinati con osservazioni precedenti ottenute da numerosi Osservatori, sia dell’ESO sia altrove, indicavano con chiarezza un risultato veramente entusiasmante e per certi versi storico. Dapprima Proxima Centauri si avvicina alla Terra, con una velocità di circa 5 chilometri all’ora (un normale “passo d’Uomo) e successivamente si allontana, sempre alla stessa velocità. Questo alternarsi regolare delle velocità radiali si ripete con un periodo di 11,2 giorni. Analisi dettagliate degli spostamenti Doppler (quelli della sirena dei Vigili del Fuoco!) risultanti, mostrano la presenza un pianeta alieno di massa pari ad almeno 1,3 volte quella della Terra, in orbita a circa 7 milioni di chilometri da Proxima Centauri, circa il 5 percento della distanza Terra-Sole. La rilevazione riportata oggi era possibile tecnicamente già da 10 anni. Infatti erano già stati ottenuti segnali, se pure di ampiezza inferiore. Ma le stelle non sono palle di gas levigate e Proxima Centauri è piuttosto attiva. La misura robusta della presenza di “Proxima b” è stata possibile solo dopo aver raggiunto una comprensione dettagliata di come l’astro cambia su tempi scala che vanno dai minuti alle decine di anni attraverso osservazioni costanti della sua luminosità con telescopi fotometrici. “Continuavo a verificare la coerenza del segnale ogni singolo giorno durante le 60 notti di osservazione della campagna Piccolo Punto Rosso – osserva Guillem Anglada-Escudé – i primi 10 erano molto promettenti, i primi 20 erano consistenti con le previsioni e arrivati a 30 giorni il risultato era quasi definitivo, così abbiamo iniziato a scrivere l’articolo!”. Le nane rosse come Proxima Centauri sono stelle attive e possono variare in modi diversi, alcuni dei quali imitano la presenza di un pianeta. Per escludere questa possibilità l’equipe ha anche tenuto sotto osservazione ogni giorno la luminosità della stella e le sue variazioni durante la campagna utilizzando il telescopio ASH2 all’Osservatorio Celestial Explorations di San Pedro de Atacama in Cile e la rete di telescopi dell’Osservatorio di Las Cumbres. I dati di velocità radiale ottenuti durante i periodi di brillamento della stella sono stati esclusi dall’analisi finale. Anche se “Proxima b” ha un’orbita molto più vicina alla propria stella madre di quanto accada nel Sistema Solare con Mercurio intorno al Sole, l’astro stesso è molto più debole del Sole. Ne risulta che “Proxima b” si trova entro la Zona Abitabile della sua stella e la stima della temperatura superficiale è tale da permettere la presenza di un’atmosfera e di acqua liquida. Nonostante il “clima temperato” dell’orbita di “Proxima b”, le condizioni sulla superficie potrebbero risentire dei brillamenti in Ultravioletto e raggi X della stella, molto più intensi di quello che la Terra subisce da parte del Sole. La possibilità concreta che questo tipo di esomondi alieni possa contenere acqua e sostenere un tipo di vita simile a quello sulla Terra, è materia di dibattito intenso ma, finora, per lo più teorico. I principali problemi sulla presenza di vita aliena nello Spazio sono dovuti alla vicinanza della stella madre. Ad esempio le forze gravitazionali probabilmente bloccano lo stesso lato del pianeta in un dì perpetuo, mentre l’altra faccia è avvolta da una notte perpetua. L’atmosfera del pianeta potrebbe anche evaporare lentamente o avere una chimica più complessa di quella della Terra a causa della radiazione più intensa nella banda dell’Ultravioletto e dei raggi X, soprattutto durante i primi miliardi di anni di vita della stella che vive molto più a lungo del nostro luminare. In ogni caso nessuno di questi argomenti è dimostrato in modo conclusivo e non può essere risolto senza osservazioni dirette e una caratterizzazione dell’atmosfera aliena del pianeta. Criteri analoghi si applicano ai pianeti recentemente trovati intorno a TRAPPIST-1. In due diversi articoli viene discussa l’abitabilità di “Proxima b” e il clima potenziale di questo esomondo. Il risultato è che non si può escludere la presenza di acqua oggi sul pianeta ma, in questo caso, solo nelle zone più soleggiate, cioè nell’emisfero che si rivolge alla stella, nel caso di rotazione sincrona, ovvero nella zona tropicale nel caso di risonanza 3:2. La rotazione di “Proxima b”, la forte radiazione della nana rossa e la storia di formazione del pianeta rendono il clima di questo mondo alieno molto diverso da quello della Terra. È molto improbabile che il clima di “Proxima b” abbia delle variazioni stagionali così importanti sulla Terra. La scoperta dell’ESO segna l’inizio di ulteriori approfondite osservazioni sia con gli strumenti attuali sia con la nuova generazione di telescopi giganti in costruzione, come il Telescopio Europeo E-ELT (European Extremely Large Telescope). Alcuni metodi di studio dell’atmosfera di un pianeta dipendono dal fatto che passi di fronte alla propria stella così che la luce astrale possa attraversare i suoi gas durante il viaggio dei fotoni verso la Terra. Al momento non c’è alcuna evidenza che “Proxima b” transiti di fronte al disco stellare della stella madre e sembra che siano poche le probabilità che ciò accada, ma sono in corso osservazioni dedicate a verificare questa possibilità. “Proxima b” sarà l’obiettivo primario per la ricerca di vita aliena nell’Universo, oltre il Sistema Solare. Alfa Centauri è infatti anche la meta del primo tentativo da parte del genere umano, grazie alla liberalizzazione dell’impresa spaziale privata, di viaggiare verso un altro sistema stellare: il Progetto StarShot (https://breakthroughinitiatives.org/Initiative/3). “Molti esopianeti sono stati trovati e molti ancora ne verranno scoperti in futuro – rileva Guillem Anglada-Escudé – ma cercare il pianeta potenzialmente analogo alla Terra e poi trovarlo è stata un’esperienza indicibile per tutti noi. Le storie e gli sforzi di molti di noi sono confluiti in questa scoperta. I risultati sono un tributo a tutti quanti hanno contribuito. Il prossimo passo è la ricerca di vita su Proxima b”. Un altro team di astronomi ha usato lo strumento SPHERE montato sul Very Large Telescope dell’ESO per ottenere l’immagine del primo esopianeta trovato in un’orbita “allargata” intorno a un sistema triplo di stelle, che dovrebbe essere instabile, causando l’espulsione del pianeta dal sistema. In qualche modo però l’esomondo sopravvive. Il risultato inatteso suggerisce che questo tipo di sistemi solari alieni possano essere più comuni del previsto. I risultati sono stati pubblicati on line dalla rivista Science. Tatooine, il pianeta di Luke Skywalker nella saga di Star Wars, è uno strano mondo con due Soli nel cielo, ma gli astronomi sono riusciti a trovare un sistema ancora più esotico, un pianeta in cui l’osservatore vedrebbe sempre la luce del giorno, oppure tre diverse albe e tramonti ogni giorno, a seconda della stagione, che comunque dura molto di più di una vita umana. Questo mondo alieno è stato scoperto da un’equipe di astronomi guidata dall’Università dell’Arizona (Usa) sfruttando le immagini dirette del VLT dell’ESO in Cile. Il pianeta, “HD 131399Ab”, è diverso da tutti gli altri esomondi conosciuti: la sua orbita intorno alla stella più brillante delle tre è la più ampia che si conosca in un sistema multiplo. Queste orbite sono spesso instabili a causa dei campi gravitazionali complessi e mutevoli delle altre due stelle del sistema, e si pensava che fosse molto improbabile trovare pianeti su orbite instabili. A circa 320 anni luce dalla Terra, sempre nella costellazione del Centauro, HD 131399Ab ha circa 16 milioni di anni, uno dei più giovani esopianeti finora scoperti. “HD 131399Ab è uno dei pochi esopianeti di cui sia stata fatta una fotografia diretta e il primo in una configurazione dinamica così interessante”, osserva Daniel Apai dell’Università dell’Arizona, uno dei coautori dell’articolo “Direct Imaging Discovery of a Jovian Exoplanet Within a Triple Star System”, di K. Wagner et al., pubblicato on line dalla rivista Science. L’equipe è composta da Kevin Wagner (Steward Observatory, The University of Arizona, Tucson, Arizona, USA), Dániel Apai (Steward Observatory e Lunar and Planetary Laboratory, The University of Arizona, Tucson, Arizona, USA), Markus Kasper (ESO, Garching, Germania), Kaitlin Kratter (Steward Observatory, The University of Arizona, Tucson, Arizona, USA), Melissa McClure (ESO, Garching, Germania), Massimo Robberto (Space Telescope Science Institute, Baltimore, Maryland, USA) e Jean-Luc Beuzit (Université Grenoble Alpes, Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble, Grenoble, Francia; Centre National de la Recherche Scientifique, Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble, Grenoble, Francia). “Per circa metà dell’orbita del pianeta, che dura circa 550 anni terrestri – spiega Kevin Wagner, il primo autore dell’articolo e della scoperta – si vedono tre stelle in cielo; le due più deboli sono sempre più vicine tra loro e la loro separazione apparente dalla stella più brillante cambia durante l’anno”. Le tre componenti del sistema stellare triplo si chiamano rispettivamente HD 131399A, HD 131399B e HD 131399C, in ordine decrescente di luminosità. Il pianeta è in orbita intorno alla stella più brillante e perciò si chiama HD 131399Ab. Per la maggior parte dell’anno del pianeta, le stelle appaiono vicine a loro in cielo, fornendo così una familiare alternanza del dì e della notte con un unico tramonto triplo e un’unica alba tripla ogni giorno. A mano a mano che il pianeta si muove lungo l’orbita, le stelle si spostano sempre più lontane le une dalle altre, fino a quando il tramonto di una coincide con l’alba dell’altra: a questo punto il pianeta ha un dì costante per circa un quarto della sua orbita, ossia 140 anni terrestri! Degno delle Cronache di Riddick. Il ricercatore Kevin Wagner, studente di Dottorato all’Università dell’Arizona, ha identificato il pianeta tra centinaia di candidati e ha diretto le osservazioni successive per verificarne la natura. L’esopianeta segna anche la prima scoperta effettuata con lo strumento SPHERE sul VLT. Sensibile alla luce infrarossa, può vedere l’impronta fornita dal calore dei pianeti giovani, oltre ad avere strumenti sofisticati per correggere i disturbi atmosferici e bloccare la luce, altrimenti accecante, della stella madre. Anche se osservazioni ripetute e a lungo termine sono necessarie per determinare la traiettoria del pianeta tra le stelle che lo ospitano, le osservazioni e le simulazioni sembrano suggerire questo scenario: la stella più brillante (HD 131399A) è circa l’80 percento più massiccia del Sole e intorno a lei orbitano le stelle meno massicce, B e C, a circa 300 Unità Astronomiche. Nel frattempo, B e C ruotano l’una intorno all’altra separate da una distanza pari a circa quella tra il Sole e Saturno (10 UA). In questo scenario “fantascientifico”, il pianeta HD 131399Ab viaggia intorno alla stella A in un’orbita di raggio pari a circa 80 UA, il doppio dell’orbita di Plutone nel Sistema Solare, che porta il pianeta a circa un terzo della distanza tra A e la coppia B-C. Gli Autori della scoperta sottolineano che sono possibili molti diversi scenari orbitali e il verdetto sulla stabilità a lungo termine del sistema solare alieno deve attendere altre osservazioni già pianificate che offriranno una migliore misura dell’orbita. “Se il pianeta fosse più lontano dalla stella più massiccia del sistema, ne verrebbe lanciato fuori – rivela Apai – le nostre simulazioni al computer hanno mostrato che questo tipo di orbita può essere stabile, ma se si cambiano le cose di poco può diventare instabile molto rapidamente”. I pianeti nei sistemi solari multipli sono molto interessanti per gli astronomi e gli scienziati planetari perchè forniscono un esempio di come agisce il meccanismo di formazione planetaria in questi ambienti gravitazionali estremi. Sistemi con molti Soli potrebbero sembrare esotici dal momento che viviamo sulla Terra in un’orbita stabile intorno a una stella “solitaria” e tutt’altro che ordinaria, ma in effetti sono altrettanto comuni del nostro! “Non è chiaro come questo pianeta sia finito su questa orbita così ampia in un sistema estremo – osserva Kevin Wagner – e non possiamo ancora dire cosa ciò significhi per la nostra comprensione di questo tipo di sistemi planetari, ma si vede che c’è più varietà di quello che molti avrebbero ritenuto possibile. Quello che sappiamo è che i pianeti in sistemi stellari multipli sono stati studiati molto meno, ma sono potenzialmente altrettanto numerosi di quelli con una singola stella”. Molto probabilmente siamo noi Terrestri la straordinarietà studiata dagli Alieni! Un’equipe internazionale di astronomi ha scoperto che ci sono molti più pianeti stile “Giove caldo” di quanto previsto in un ammasso stellare chiamato Messier 67. Il risultato sorprendente è stato ottenuto sfruttando una serie di telescopi e strumenti, tra cui lo spettrografo HARPS di La Silla. L’ambiente più denso dell’ammasso provoca un maggior numero di interazioni tra i pianeti e le stelle vicine, che potrebbero spiegare l’eccesso di pianeti gioviani caldi. Il team cileno, brasiliano ed europeo, guidato da Roberto Saglia del Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (Garching, Germania) e da Luca Pasquini dell’ESO, ha dedicato molti anni alla raccolta di misure di alta precisione su 88 stelle in Messier 67. Si è scoperto che alcuni degli astri del campione originale di 88, sono stelle binarie o per altri motivi non sono adeguate allo studio. Il lavoro presentato nell’articolo “Search for giant planets in M67 III: excess of Hot Jupiters in dense open clusters”, di A. Brucalassi et al., pubblicato dalla rivista Astronomy & Astrophysics, si concentra sul sottogruppo formato da 66 stelle. L’equipe è composta da: A. Brucalassi (Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching, Germania; University Observatory Munich, Germania), L. Pasquini (ESO, Garching, Germania), R. Saglia (Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching, Germania; University Observatory Munich, Germania), M.T. Ruiz (Universidad de Chile, Santiago, Cile), P. Bonifacio (GEPI, Observatoire de Paris, CNRS, Univ. Paris Diderot, Meudon, Francia), I. Leão (ESO, Garching, Germania; Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasile), B.L. Canto Martins (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasile), J.R. de Medeiros (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasile), L.R. Bedin (INAF-Osservatorio Astronomico di Padova, Padova, Italia) , K. Biazzo (INAF-Osservatorio Astronomico di Catania, Catania, Italia), C. Melo (ESO, Santiago, Cile), C. Lovis (Observatoire de Geneve, Sauverny, Svizzera) e S. Randich (INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Firenze, Italia). Questo ammasso aperto ha circa la stessa età del Sole e si pensa che il Sistema Solare sia nato proprio in un ambiente di pari densità. Anche se Messier 67 è ancora legato, l’ammasso che potrebbe aver circondato il Sole nella sua infanzia si è dissipato molto tempo fa. Il team ha usato HARPS, insieme ad altri strumenti, per cercare le impronte dei pianeti giganti che percorrono orbite strette, di breve periodo, sperando di vedere l’oscillazione rivelatrice della stella, causata dalla presenza di un oggetto massiccio ravvicinato. Sono stati usati anche spettri ottenuti dallo spettrografo ad alta risoluzione installato sul telescopio Hobby-Eberly in Texas (Usa) e dallo spettrografo SOPHIE dell’Observatoire de Haute Provence (Francia). Questa “firma” dei gioviani caldi è stata identificata per ben tre stelle nell’ammasso, oltre ai numerosi altri pianeti trovati in precedenza. Un “Giove caldo” è un esopianeta gigante con una massa pari a più di un terzo di quella di Giove. Viene detto “caldo” perchè orbita molto vicino alla stella madre, come indicato dal periodo orbitale (anno dell’esomondo) inferiore a dieci dei nostri giorni. Questa disposizione è molto diversa da quella del “nostro” Giove nel Sistema Solare, il cui anno dura circa 12 terrestri ed è molto più freddo della Terra. Il primo esopianeta trovato intorno a una stella simile al Sole, 51 Pegasi b, era un Giove caldo. Fu un’enorme sorpresa all’epoca (1992-95), poichè molti astronomi davano per scontato che gli altri sistemi planetari sarebbero stati come il Sistema Solare, con i pianeti più massicci lontani dalla stella madre. “Vogliamo usare un ammasso stellare aperto come laboratorio per esplorare le proprietà degli esopianeti e le teorie di formazione dei pianeti – spiega Roberto Saglia – troviamo qui non solo molte stelle che probabilmente ospitano dei pianeti, ma anche un ambiente denso, in cui devono essersi formati”. Lo studio ha scoperto che i “Giove caldo” sono più comuni intorno alle stelle di Messier 67 di quanto non accada per le stelle fuori dall’ammasso. “È un nuovo risultato notevole – rileva Anna Brucalassi nell’effettuare l’analisi dei dati – implica che ci sono pianeti gioviani caldi intorno a circa il 5 percento delle stelle studiate in Messier 67, molte di più che in studi analoghi di stelle non in ammasso, in cui il rapporto è più vicino all’unità percentuale”. Gli astronomi pensano che sia improbabile che questi giganti esotici si siano formati dove li troviamo ora, poichè le condizioni così vicine alla stella madre non sarebbero state adatte alla formazione iniziale di pianeti delle dimensioni di Giove. Invece si pensa che si siano formati molto più lontano, come probabilmente è accaduto anche al “nostro” Giove, e si siano poi mossi verso la stella madre. Quelli che all’inizio erano pianeti molto freddi e distanti, ora sono molto più caldi. Rimane inevasa la domanda: cosa li ha fatti migrare verso l’interno del loro sistema solare, verso la stella madre? Vengono proposte al riguardo alcune risposte, ma gli Autori concludono che è più probabilmente il risultato di incontri ravvicinati con stelle vicine ovvero con i pianeti di sistemi solari vicini, prossimi o di passaggio, e che l’ambiente circostante un sistema planerario potrebbe avere un’influenza notevole sulla sua evoluzione. In ammassi come Messier 67, in cui le stelle sono molto più vicine tra loro della media, questi incontri sarebbero molto più comuni, il che spiegherebbe il grande numero di pianeti “Giove caldo” qui trovati. Luca Pasquini dell’ESO, coautore e guida del gruppo insieme a Roberto Saglia, ricorda che “non era stato trovato nessun Giove caldo negli ammassi aperti fino a pochi anni fa. In tre anni il paradigma si è spostato da una completa assenza di questi pianeti a un eccesso!”. In due articoli distinti, pubblicati su Nature, due team internazionali di ricercatori hanno presentato le loro scoperte: due gioviani caldi in orbita attorno alle loro giovanissime stelle madri. Questo doppio “bingo” rappresenta un passo avanti molto importante per la comprensione di come si possano formare sistemi planetari di questo tipo e di come poi possano evolvere. Il primo dei due pianeti, K2-33b, ha un raggio pari a circa 6 volte quello della Terra, ha tra i 5 e i 10 milioni di anni di età e orbita intorno alla sua stella in 5,4 giorni. L’aspetto interessante è che la sua orbita è strettissima: 0,05 volte quella terrestre (davvero estrema, specialmente se si considera che Mercurio, il pianeta più vicino al Sole, ha un’orbita 0,4 volte quella terrestre). La stella ospite si chiama K2-33 e la rilevazione del pianeta è stata possibile grazie alla campagna osservativa K2 realizzata dal telescopio spaziale Kepler della Nasa. Per confermare la scoperta, gli scienziati hanno raccolto informazioni circa la velocità radiale della stella presso il W.M. Keck Observatory. K2-33 fa parte della cosiddetta associazione Scorpius-Centaurus, a una distanza di circa 470 anni luce da noi. Circa il 20 percento delle stelle che fanno parte di questa associazione presentano dischi protoplanetari, segno che è presente un’attività di formazione planetaria in stadio avanzato, o in alcuni casi appena conclusa. La scoperta di “K2-33 b” è avvenuta grazie alla campagna di ricerca sistematica di sistemi planetari per 200 candidate all’interno di questo giovane gruppo di stelle. Il secondo pianeta ruota attorno a V830 Tau, una stella T Tauri, ovvero un astro che sta per raggiungere la fase di sequenza principale. Le stime indicano che la stella ha circa 2 milioni di anni di età, si trova a circa 430 anni luce dalla Terra, e grazie a misure accurate della sua velocità radiale è stato possibile individuare la presenza di un pianeta con una massa 0,77 volte quella di Giove, che le ruota attorno in 4,9 giorni, a una distanza pari a 0,057 volte la distanza media tra la Terra e il Sole. “Il nostro studio rivela che un pianeta gigante può non solo formarsi in fretta, ma anche trovarsi a due passi dalla sua stella quando il sistema è molto giovane – rivela Elodie Hébrard, borsista post-dottorato all’Università di York e co-autrice dell’articolo su V830 Tau – inoltre la presenza di un pianeta in un’orbita così stretta e in una fase tanto primordiale per la stella può avere una profonda influenza sulla possibilità di formazione di pianeti terrestri nelle sue vicinanze”. All’interno del Sistema Solare, i pianeti piccoli e rocciosi come la Terra si trovano vicini al Sole, mentre i giganti gassosi come Giove e Saturno occupano orbite molto più lontane. Quando nel 1995 è stato scoperto il primo pianeta gioviano caldo, gli scienziati sono stati presi alla sprovvista, perché le teorie di evoluzione dei sistemi planetari non prevedevano conformazioni simili, fino a quel momento. L’ipotesi che venne avanzata, e che rimane ad oggi la più accreditata, è che i giganti gassosi si formino nelle regioni esterne e fredde del disco protoplanetario, ma poi alcuni si spostino verso l’interno, migrando verso orbite più strette e diventando gioviani caldi. Altre teorie sostengono che questi pianeti possono assemblarsi a brevi distanze dalla loro stella, senza bisogno di migrazioni successive. “Con la nostra scoperta dimostriamo che i gioviani caldi si formano anche nelle primissime fasi di vita del sistema planetario, e che probabilmente svolgono un ruolo centrale nel plasmare la struttura complessiva del sistema stesso”, spiega Jean-François Donati, ricercatore all’Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP) di Tolosa e primo autore dell’articolo relativo a V830 Tau. Tra i gioviani caldi che conosciamo, molti hanno orbite fortemente inclinate, e questo indica che sono stati spinti verso la loro orbita stretta da interazioni con altri pianeti o stelle vicine. Altri si trovano lungo orbite adagiate lungo l’equatore della stella ospite, segno di un processo di formazione più dolce, che ha spinto il pianeta verso l’intero in maniera meno traumatica. Finora, però, conoscevamo solo gioviani caldi su orbite stabili attorno a stelle di età avanzata. Per scoprire il pianeta in orbita attorno a V830 Tau, il team ha utilizzato i due spettropolarimetri gemelli ESPaDOnS e Narval, montati rispettivamente sul Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT) da 3,6 metri sul monte Mauna Kea, e sul Téléscope Bernard Lyot (TBL), che si trova sui Pirenei francesi. Le osservazioni si sono protratte per un totale di 47 ore. “SPIRou and SPIP sono gli strumenti di nuova generazione costruiti dal nostro team per CFHT e TBL, e saranno operativi rispettivamente dal 2017 e dal 2019. Questi due strumenti offriranno prestazioni di gran lunga superiori ai precedenti, e questo ci permetterà di esplorare le fasi di formazione di nuovi sistemi planetari con un dettaglio mai raggiunto fino ad ora”, osserva Louise Yu, dottoranda all’IRAP e co-autrice dell’articolo relativo a V830 Tau. “È estremamente interessante capire se K2-33b si sia formato vicino alla sua stella o ci sia arrivato in un secondo momento – rimarca Sasha Hinkley, ricercatore all’Università di Exeter e co-autore dello studio sul sistema di K2-33 – questo pianeta neonato ci fornisce un’occasione preziosa per comprendere meglio il ciclo di vita dei sistemi di pianeti diversi dal nostro. Infatti, così come studiamo i cambiamenti a cui va incontro un essere umano dalla sua nascita e nelle fasi del suo sviluppo per conoscerne meglio la fisiologia, è altrettanto vero che la scoperta di pianeti così giovani ci aiuta a comprendere meglio i canali di formazione ed evoluzione dei sistemi planetari”. Sono i frutti della Missione K2, la cosiddetta “second light”, un riadattamento in corsa degli obiettivi e della strategia osservativa originale di Kepler che sta dando grandi soddisfazioni. Ultima in ordine di tempo, in uscita su Astrophysical Journal Supplement Series, la scoperta di oltre cento nuovi pianeti. Kepler2, non potendo più concentrarsi esclusivamente sul suo bersaglio iniziale fisso, ricerca di pianeti simili alla Terra, attorno a stelle simili al Sole, in una ben precisa fettina di cielo dell’emisfero boreale terrestre, e non essendo più in grado di fare tutto da solo, ha ampliato il terreno di caccia e ha delegato ai telescopi terrestri alcuni compiti. Tipicamente, ciò che avviene è che, quando il telescopio spaziale della Nasa individua potenziali esopianeti, l’onere di caratterizzarli e di confermare che di veri pianeti alieni si tratta, viene delegato a telescopi terrestri. Ebbene, dei 197 esomondi in sospeso finiti nel mirino di K2, 63 sono rimasti tali, 30 si sono rivelati falsi positivi ma ben 104 hanno ottenuto l’ambito bollino di pianeta extrasolare confermato. A conferirlo, dopo attento “follow-up”, è un team di strumenti che comprende quanto di meglio possa offrire oggi la Terra per l’osservazione del cielo boreale: i due gemelli da 10 metri dell’Osservatorio del Keck, in cima al vulcano dormiente di Manua Kea (Isole Hawaii, Usa), la coppia di occhi da oltre 8 metri di diametro ciascuno del Gemini Observatory (uno anch’esso alle Hawaii, l’altro in Cile), il 2,4 metri robotico Automated Planet Finder, in California, ed LBT, il telescopio binoculare di Mount Graham del Vaticano (la Santa Romana Chiesa), in Arizona, per un quarto di proprietà Inaf. Fra i nuovi pianeti di K2, quattro più degli altri suscitano curiosità: fanno parte dello stesso sistema esoplanetario, hanno dimensioni paragonabili a quelle della Terra, dal 20 al 50 percento in più, e potrebbero essere tutti e quattro rocciosi. Adatti a ospitare la vita aliena? Non si può escludere, secondo il primo autore dello studio, Ian Crossfield, dell’Università dell’Arizona. Benché orbitino a distanza molto ravvicinata rispetto alla loro stella madre, inferiore a quella che separa Mercurio dal Sole, la stella in questione è piccola e debole. Due dei quattro pianeti, in particolare, ricevono un flusso di radiazioni paragonabile a quello che il Sole riversa sulla Terra. Un team di astronomi grazie all’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (Alma) è riuscito a rivelare l’emissione dell’Ossigeno in una galassia distante, SXDF-NB1006-2, a un redshift di 7.2, vista appena 700 milioni di anni dopo il Big Bang. È la galassia più lontana in cui si sia mai rivelato l’Ossigeno in modo non ambiguo. L’Ossigeno è molto probabilmente ionizzato dalla potente radiazione di giovani stelle giganti. Questa galassia potrebbe rappresentare una delle classi di sorgenti responsabili della re-ionizzazione cosmica ai primordi dell’Universo. Autori della ricerca sono astronomi di Giappone, Svezia, Regno Unito e dell’ESO. L’equipe sperava di trovare gli elementi chimici pesanti presenti nella galassia, dal momento che possono offrire dati sul livello di formazione stellare e quindi indizi sul periodo della storia dell’Universo noto come Re-ionizzazione Cosmica. In termini astrofisici, gli elementi chimici più pesanti dell’Elio sono chiamati “metalli”. Quindi “cercare elementi pesanti nell’Universo primordiale è un approccio essenziale per esplorare l’attività di formazione stellare in quel periodo – spiega Akio Inoue dell’Università Sangyo di Osaka (Giappone), primo autore del lavoro “Detection of an oxygen emission line from a high redshift galaxy in the reionization epoch”, di Inoue et al., pubblicato dalla rivista Science – studiare gli elementi pesanti ci porta a capire come si sono formate le galassie e cosa ha causato la re-ionizzazione cosmica”. Prima che si formassero gli oggetti primordiali nell’Universo, lo Spazio era pieno di gas elettricamente neutro. Quando si sono accese le prime stelle, qualche centinaio di milioni di anni dopo il Big Bang, emettevano radiazioni tanto potenti da iniziare a rompere gli atomi neutri, cioè a ionizzare il gas. Durante questa fase di re-ionizzazione cosmica l’intero Universo è cambiato drasticamente. Ma il dibattito è ancora acceso su quale tipo di oggetti abbia causato il fenomeno: studiando le condizioni di galassie molto distanti si può cercare di svelare il mistero. Prima di osservare la galassia lontana, gli scienziati hanno eseguito simulazioni al computer per prevedere quanto facilmente ci si possa aspettare di trovare l’Ossigeno ionizzato, usando Alma. L’equipe è composta da: Akio Inoue (Osaka Sangyo University, Giappone), Yoichi Tamura (The University of Tokyo, Giappone), Hiroshi Matsuo (NAOJ/Graduate University for Advanced Studies, Giappone), Ken Mawatari (Osaka Sangyo University, Giappone), Ikkoh Shimizu (Osaka University, Giappone), Takatoshi Shibuya (University of Tokyo, Giappone), Kazuaki Ota (University of Cambridge, Regno Unito), Naoki Yoshida (University of Tokyo, Giappone), Erik Zackrisson (Uppsala University, Svezia), Nobunari Kashikawa (NAOJ/Graduate University for Advanced Studies, Giappone), Kotaro Kohno (University of Tokyo, Giappone), Hideki Umehata (ESO, Garching, Germania; University of Tokyo, Giappone), Bunyo Hatsukade (NAOJ, Giappone), Masanori Iye (NAOJ, Giappone), Yuichi Matsuda (NAOJ/Graduate University for Advanced Studies, Giappone), Takashi Okamoto (Hokkaido University, Giappone) e Yuki Yamaguchi (University of Tokyo, Giappone). Gli Autori hanno anche considerato le osservazioni di galassie simili molto più vicine alla Terra, concludendo che l’emissione di Ossigeno avrebbe dovuto essere rivelabile anche a distanze notevoli. Il satellite giapponese per astronomia infrarossa AKARI ha trovato che questo tipo di emissione dell’Ossigeno è molto brillante nella Grande Nube di Magellano che ha un ambiente simile all’Universo primordiale. Hanno quindi effettuato osservazioni di elevata sensibilità con Alma e trovato la luce dell’Ossigeno ionizzato in SXDF-NB1006-2, rendendola quindi la più distante rilevazione inequivocabile di Ossigeno finora ottenuta. La lunghezza d’onda originale della luce dell’Ossigeno doppiamente ionizzato è di 0,088 mm. La lunghezza d’onda della luce di SXDF-NB1006-2 è stirata nello spaziotempo fino a 0,725 mm dall’espansione accelerata dell’Universo, rendendo la luce osservabile da Alma. Lavori precedenti di Finkelstein ed altri, suggeriscono la presenza di Ossigeno ad epoche ancora precedenti, ma finora non era stata fornita una rilevazione diretta della righa di emissione, come in questo caso. È la solida evidenza della presenza di Ossigeno nell’Universo primordiale, a soli 700 milioni di anni dopo la Creazione. L’Ossigeno in SXDF-NB1006-2 è stato trovato in quantità dieci volte meno abbondanti che nel Sole. “L’abbondanza ridotta è prevista, perchè l’Universo era ancora giovane e aveva avuto una breve storia di formazione stellare all’epoca – rileva Naoki Yoshida dell’Università di Tokyo – le nostre simulazioni avevano previsto proprio un’abbondanza dieci volte inferiore a quella del Sole. Ma abbiamo ottenuto un altro risultato, inaspettato: un quantità di polvere molto limitata”. L’equipe non è riuscita a rivelare emissione dal Carbonio nella galassia, il che suggerisce che questo giovane sistema stellare contenga poco Idrogeno non-ionizzato, ma vi ha trovato una piccola quantità di polvere che è composta da elementi pesanti. “Potrebbe accadere qualcosa di insolito in questa galassia – suggerisce Inoue – sospetto che quasi tutto il gas sia altamente ionizzato”. La rilevazione di Ossigeno ionizzato indica che molte stelle brillanti, parecchie decine di volte più massicce del Sole, si siano formate nella galassia emettendo intensa luce ultravioletta che poi ionizza gli atomi di Ossigeno. “L’assenza di polvere nella galassia permette all’intensa radiazione ultravioletta di sfuggire e ionizzare vaste quantità di gas fuori dalla galassia – rimarca Inoue – SXDF-NB1006-2 sarebbe il prototipo delle sorgenti luminose necessarie per la re-ionizzazione cosmica”. Siamo di fronte a “un passo fondamentale verso la comprensione di quale tipo di oggetti sia la causa della reionizzazione cosmica – rivela Yoichi Tamura dell’Università di Tokyo – la nostra successiva osservazione con Alma è già iniziata. Analisi ad alta risoluzione ci permetteranno di vedere la distribuzione e il moto dell’Ossigeno ionizzato nella galassia e di fornire importanti informazioni su come comprendere le proprietà della galassia”. Un team di astronomi europei ha usato il nuovo strumento GRAVITY (nulla a che spartire con il film!) installato al Very Large Telescope dell’ESO per ottenere osservazioni eccezionali del centro della Via Lattea: lo strumento permette per la prima volta di combinare la luce di tutti e quattro i telescopi principali (UT) del VLT, ciascuno del diametro di 8,2 metri. Le prime osservazioni hanno dimostrato il perfetto funzionamento di GRAVITY che permetterà di sondare i campi gravitazionali estremamente intensi vicino ai Buchi Neri supermassicci e verificare così la Relatività di Einstein. Dai primi test è già chiaro che produrrà presto Scienza all’avanguardia di livello mondiale. GRAVITY è parte dell’Interferometro VLTI: combinando la luce dei quattro telescopi può raggiungere la stessa risoluzione spaziale e precisione nel misurare le posizioni di un telescopio di 130 metri di diametro. Il guadagno corrispondente di potere risolutivo e accuratezza posizionale, 15 volte migliore di un singolo telescopio UT da 8,2 metri del VLT, permetterà a GRAVITY di fare misure straordinariamente accurate di varie classi di oggetti astronomici. Uno degli obiettivi principali di GRAVITY è di fare osservazioni dettagliate dei dintorni del Buco Nero da 4 milioni di masse solari piazzato al centro della Via Lattea, la “nostra” Galassia, nella direzione della costellazione del Sagittario, a una distanza di circa 25mila anni luce dalla Terra. La posizione e la massa del Buco Nero sono note fin dall’Anno Domini 2002, attraverso misure molto precise del moto delle stelle che gli orbitano intorno, ma GRAVITY permetterà agli astronomi di sondare la struttura del campo gravitazionale intorno al Buco Nero con un dettaglio mai raggiunto, fornendo al contempo una verifica della Teoria Generale della Relatività di Einstein finora impossibile. Sotto questo aspetto, le prime osservazioni realizzate con GRAVITY sono già fantastiche. L’equipe di GRAVITY ha usato lo strumento per osservare la stella nota come S2 mentre orbita intorno al Buco Nero centrale della “nostra” Galassia, con un periodo di soli 16 anni. Le osservazioni hanno dimostrato chiaramente la sensibilità di GRAVITY poichè sono bastati pochi minuti per vedere nitidamente la debole stella. L’equipe sarà presto in grado di ottenere posizioni ultraprecise della stella sulla sua orbita, pari alla misura della posizione di un oggetto sulla Luna con una precisione del centimetro. Ciò permetterà di determinare se il moto intorno al Buco Nero segue o meno le previsioni della Relatività di Einstein. Le nuove osservazioni mostrano che il Centro Galattico è un laboratorio ideale, il meglio che si possa sperare, come nel film Interstellar. “È stato un momento fantastico per tutta l’equipe quando la luce della stella ha prodotto interferenza per la prima volta dopo otto anni di duro lavoro – rileva Frank Eisenhauer del Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, investigatore principale di GRAVITY – prima abbiamo stabilizzato l’interferenza su una stella vicina e forte, e pochi minuti dopo potevamo già vedere direttamente l’interferenza dalla stella debole, e poi tante pacche sulle spalle!”. A prima vista nè la stella di riferimento nè la stella in orbita intorno al Buco Nero galattico hanno compagni che complicherebbero le osservazioni e le analisi. “Sono sonde ideali”, rimarca Eishehauer. Il successo del funzionamento di GRAVITY arriva proprio al momento opportuno: infatti tra soli due anni, nel 2018, la stella S2 si troverà nel punto della sua orbita più vicino al Buco Nero, ad appena 17 ore-luce di distanza dall’Orizzonte degli Eventi, e viaggerà a circa 30 milioni di chilometri all’ora, una considerevole frazione della velocità della luce. A quella distanza gli effetti dovuti alla Relatività saranno più evidenti e le osservazioni di GRAVITY forniranno i risultati più critici per la verifica della Teoria di Einstein che ci aprirà la via verso le altre stelle. L’equipe per la prima volta sarà in grado di misurare due diversi effetti relativistici per una stella in orbita intorno a un Buco Nero: il redshift gravitazionale e la precessione del pericentro. Il redshift ha luogo perchè la luce della stella si oppone al forte campo gravitazionale del Buco Nero supermassiccio per sfuggire nell’Universo. Nel fare ciò i fotoni perdono energia, cosa che si manifesta con lo spostamento della luce verso il rosso dello spettro elettromagnetico. Il secondo effetto influisce sull’orbita della stella e porta a una deviazione da una perfetta ellisse. L’orientazione dell’ellisse ruota di circa mezzo grado nel piano orbitale quando la stella passa vicina al Buco Nero. Lo stesso effetto è stato osservato per l’orbita di Mercurio intorno al Sole, dove lo spostamento per ogni orbita è circa 6500 volte più debole che nelle immediate vicinanze del Buco Nero al centro della Galassia. La distanza ben maggiore rende molto più difficile osservarlo nel centro galattico che nel Sistema Solare. Lo strumento infrarosso HAWK-I al telescopio VLT dell’ESO in Cile è stato usato per scrutare quanto più a fondo possibile nel cuore della Nebulosa di Orione. L’immagine spettacolare così ottenuta rivela la presenza di un numero di quasi-stelle nane brune e di oggetti simili a pianeti, dieci volte maggiore di quanto si sapesse finora. La scoperta mette in forse lo scenario di formazione stellare nella Nebulosa di Orione largamente ritenuto valido. Un team internazionale di astronomi ha utilizzato la potenza infrarossa di HAWK-I per produrre l’immagine più profonda e a più grande campo mai ottenuta della Nebulosa di Orione. Le nebulose come quella in Orione sono conosciute anche come regioni H-II a indicare che contengono Idrogeno ionizzato. Queste immense nubi di gas interstellare sono i luoghi di nascita delle stelle nell’Universo, quindi dei pianeti. L’immagine ESO è di una bellezza spettacolare, ha anche rivelato una grande abbondanza di nane brune e di oggetti isolati di massa planetaria, la cui presenza consente di comprendere meglio la storia del processo di formazione stellare all’interno della nebulosa. Quella di Orione si estende per 24 anni luce nella famosa costellazione ed è visibile ad occhio nudo dalla Terra come una vaga macchia luminosa nella spada di Orione. Alcune nebulose, e tra queste quella di Orione, sono fortemente illuminate dalla radiazione ultravioletta emessa dalle numerose stelle calde nate al loro interno, così che il gas è ionizzato e brilla come una lampada fluorescente. La relativa vicinanza alla Terra della Nebulosa di Orione (1350 anni luce) la rende un laboratorio ideale per meglio comprendere i processi e la storia della formazione stellare e per determinare quante stelle e con quali masse si formino. “Comprendere quante stelle di piccola massa si trovano nella Nebulosa di Orione è molto importante per meglio definire le attuali teorie di formazione stellare – spiega Amelia Bayo (Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Cile; Max-Planck Institut für Astronomie, Königstuhl, Germania), co-autore dell’articolo “The bimodal initial mass function in the Orion Nebula Cloud” di H. Drass e collaboratori, pubblicata in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, e membro del gruppo di ricerca – ora abbiamo visto che il modo in cui questi oggetti di massa molto piccola si formano dipende molto dall’ambiente in cui nascono”. Il team è composto da H. Drass (Astronomisches Institut, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Germany; Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile), M. Haas (Astronomisches Institut, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Germany), R. Chini (Astronomisches Institut, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Germany; Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile), A. Bayo (Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile; Max-Planck Institut für Astronomie, Königstuhl, Germany) , M. Hackstein (Astronomisches Institut, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Germany), V. Hoffmeister (Astronomisches Institut, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Germany), N. Godoy (Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile) e N. Vogt (Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile). La nuova immagine ESO ha causato una grande eccitazione in quanto mostra un’abbondanza inaspettata di oggetti di massa molto piccola, il che suggerisce a sua volta che la Nebulosa di Orione possa fabbricare in proporzione molti più oggetti piccoli di altre regioni di formazione stellare più piccole e meno attive. Gli astronomi contano quanti oggetti si formano per ciascun intervallo di massa in regioni come la Nebulosa di Orione, per cercare di capire i processi di formazione stellare. Questa informazione viene usata per calcolare la cosiddetta Funzione Iniziale di Massa (IMF) che è un modo di descrivere quante stelle di massa differente costituiscono una popolazione stellare alla nascita. La forma di questa funzione permette di capire la fisica che sta dietro il processo di formazione delle stelle. In altre parole, determinare una IMF accurata, ed avere una solida teoria che ne spiega l’origine, è di fondamentale importanza per lo studio della formazione stellare. Prima di questa ricerca gli oggetti più numerosi avevano masse di circa un quarto del Sole: la scoperta di una pletora di nuovi oggetti con masse molto minori nella Nebulosa di Orione mostra un secondo picco a massa molto minore nella distribuzione dei conteggi stellari. Queste osservazioni suggeriscono pure che il numero di oggetti di massa planetaria possa essere molto maggiore di quanto finora pensato. La tecnologia per osservare facilmente oggetti di questo tipo ancora non esiste ma il futuro E-ELT (Extremely Large Telescope) di 39 metri di diametro che entrerà in funzione nel 2024 è progettato anche per la ricerca di pianeti alieni. “Il nostro risultato mi sembra sia solo il primo sguardo dentro una prossima epoca di studi sulla formazione di pianeti e stelle – osserva lo scienziato Holger Drass (Astronomisches Institut, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Germany; Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile) capo progetto della ricerca – il numero gigantesco di pianeti che fluttuano liberamente nello spazio scoperti con i nostri attuali limiti osservativi mi dà la speranza che osserveremo una gran quantità di pianeti di dimensioni confrontabili alla Terra con E-ELT”. La piccola spruzzata di brillanti stelle blu nell’immensa nuova immagine ESO da 615 megapixel è il perfetto laboratorio cosmico in cui studiare la vita e la morte delle stelle. Messier 18, questo il nome dell’oggetto, è un ammasso stellare composto da stelle formatesi insieme, dalla stessa nube massiccia di gas e polvere. La foto mostra anche nubi rosse di Idrogeno incandescente e scuri filamenti di polvere. È stata ottenuta con il telescopio VLT Survey Telescope dell’ESO all’Osservatorio del Paranal in Cile. Messier 18, alias NGC 6613, è stato scoperto e catalogato da Charles Messier, l’astronomo da cui il Catalogo degli oggetti Messier prende il nome, nell’Anno Domini 1764, durante la sua ricerca di comete. Si trova all’interno della Via Lattea, a circa 4600 anni luce dalla Terra, nella costellazione del Sagittario, e contiene molte stelle simili legate l’una all’altra in modo debole dalla reciproca Gravità, in quello che viene chiamato ammasso stellare aperto. La Via Lattea ospita circa 1000 ammassi aperti conosciuti, con una vasta gamma di proprietà, per dimensione ed età, che forniscono agli astronomi numerosi indizi sulla formazione, evoluzione e morte degli astri. La principale attrattiva di questi ammassi è che tutte le stelle sono nate insieme dalla stessa nube di materia prodotta da un’antica Supernova. I colori blu e bianco della popolazione stellare di Messier 18 indicano che le stelle dell’ammasso sono molto giovani, probabilmente hanno solo 30 milioni di anni. Poichè sono tutte stelle sorelle, ogni differenza tra una stella e l’altra è da imputarsi solo alla sua massa e non alla distanza dalla Terra o alla composizione del materiale da cui si sono formate. Ciò rende gli ammassi molto utili nel raffinare le teorie di formazione ed evoluzione stellare. Gli astronomi oggi sanno che la maggior parte delle stelle si forma in gruppi, forgiate dalla stessa nube di gas collassata su stessa a causa della propria forza di Gravità. La nube di gas e polvere non utilizzati, la cosiddetta nube molecolare che avvolge le stelle neonate, viene spesso spazzata via dai loro forti venti stellari, indebolendo i legami gravitazionali che le tengono unite. Con il passare del tempo le stelle sorelle meno legate tra loro, come quelle rappresentate nella foto, se ne vanno ciascuna per la propria strada, spinte sempre più lontano da altre stelle vicine o da nubi massicce di gas che le tirano e spingono via. La “nostra” stella, il Sole, faceva probabilmente parte di un ammasso simile a Messier 18 finchè le sue compagne sono state a poco a poco sparse nella Via Lattea. Le strisce scure che serpeggiano attraverso l’immagine sono torbidi filamenti di polvere cosmica che blocca la luce delle stelle più distanti. Le nubi rossastre che sembrano intrecciate con le stelle sono invece composte di Idrogeno gassoso ionizzato. Il gas risplende a causa della luce ultravioletta molto intensa emessa dalle caldissime e giovani stelle, che strappa gli elettroni agli atomi di gas provocando il debole bagliore diffuso. Con le giuste condizioni, questo materiale potrebbe di nuovo collassare su se stesso e donare alla Via Lattea una nuova generazione di stelle, un processo di formazione stellare che potrebbe continuare indefinitamente. Alcuni astronomi, sfruttando il Very Large Telescope dell’ESO e altri telescopi sia da terra sia dallo spazio, hanno scoperto un nuovo, insolito, tipo di stella binaria. Nel sistema AR Scorpii un nana bianca in rapida rotazione accelera elettroni fino a una velocità prossima a quella della luce. Queste particelle di altissima energia rilasciano raffiche di radiazioni che sferzano la compagna e provocano forti impulsi ogni 1,97 minuti, alle lunghezze d’onda che vanno dall’ultravioletto al radio. Il risultato è stato pubblicato dalla rivista Nature. Nel Maggio 2015, un gruppo di astrofili, provenienti da Germania, Belgio e Regno Unito, trova un sistema stellare che mostra un comportamento diverso da tutti quelli che avevano fino a quel momento incontrato. Osservazioni successive, guidate dall’Università di Warwick, con uno stuolo di telescopi, rivelano ora la vera natura di questo sistema precedentemente male identificato. Il sistema stellare AR Scorpii, alias AR Sco, si trova nella costellazione dello Scorpione a circa 380 anni luce dalla Terra. È formato da un nana bianca in rapida rotazione, di dimensione paragonabile a quella della Terra ma con una massa 200mila volte maggiore, cenere di un nucleo stellare, e da una nana rossa fredda di massa pari a circa un terzo di quella del Sole, che orbitano una intorno all’altra ogni 3,6 ore, secondo una danza cosmica precisa come un orologio svizzero. Le nane bianche si formano al termine del ciclo di vita di stelle di massa fino a otto volte quella del Sole. All’esaurimento della fusione termonucleare dell’Idrogeno nel nucleo della stella, i cambiamenti interni si riflettono nella drammatica espansione in gigante rossa, seguita da una fase di contrazione in cui gli strati esterni dell’astro vengono soffiati via in vaste nubi di gas e polvere. Ciò che rimane al centro è una nana bianca: un cucchiaino della sua materia peserebbe moltissimo sulla Terra. La nana rossa in questione è una stella di tipo M. Sono le più comuni nel sistema di classificazione di Harvard che usa delle lettere per raggruppare le stelle a seconda delle caratteristiche spettrali. La sequenza delle classi astrali, un pò astrusa, è la seguente: OBAFGKM. Questo sistema binario però ha un comportamento bizzarro. La nana bianca di AR Sco, con il suo campo magnetico elevato e la rapida rotazione, accelera elettroni a una velocità prossima a quella della luce. A tali energie le particelle schizzano via nello spaziotempo e rilasciano la loro radiazione in un fascio simile a quello di un faro che spazza la superficie della nana rossa, più fredda, facendo diventare il sistema alternativamente più luminoso e più fioco ogni 1,97 minuti. Questi impulsi poderosi comprendono radiazione a frequenze radio, mai osservata prima d’ora da un sistema con una nana bianca. “AR Scorpii è stata scoperta più di 40 anni fa – ricorda Tom Marsh del Gruppo di Astrofisica dell’Università di Warwick, primo autore dell’articolo “A radio pulsing white dwarf binary star”, di T. Marsh et al., pubblicato dalla rivista Nature – ma la sua natura non è mai stata nemmeno sospettata finchè non abbiamo iniziato a osservarla nel 2015. Fin dall’inizio ci siamo resi conto che stavamo osservando qualcosa di straordinario”. L’equipe è composta da T.R. Marsh (University of Warwick, Coventry, Regno Unito), B.T. Gänsicke (University of Warwick, Coventry, Regno Unito), S. Hümmerich (Bundesdeutsche Arbeitsgemeinschaft für Veränderliche Sterne e.V., Germania; American Association of Variable Star Observers (AAVSO), USA), F.J. Hambsch (Bundesdeutsche Arbeitsgemeinschaft für Veränderliche Sterne e.V., Germania; American Association of Variable Star Observers (AAVSO), USA; Vereniging Voor Sterrenkunde (VVS), Belgio), K. Bernhard (Bundesdeutsche Arbeitsgemeinschaft für Veränderliche Sterne e.V., Germania; American Association of Variable Star Observers (AAVSO),USA), C.Lloyd (University of Sussex, Regno Unito), E. Breedt (University of Warwick, Coventry, Regno Unito), E.R. Stanway (University of Warwick, Coventry, Regno Unito), D.T. Steeghs (University of Warwick, Coventry, Regno Unito), S.G. Parsons (Universidad de Valparaiso, Cile), O. Toloza (University of Warwick, Coventry, Regno Unito), M.R. Schreiber (Universidad de Valparaiso, Cile), P.G. Jonker (Netherlands Institute for Space Research, Paesi Bassi; Radboud University Nijmegen, Paesi Bassi), J. van Roestel (Radboud University Nijmegen, Paesi Bassi), T. Kupfer (California Institute of Technology, USA), A.F. Pala (University of Warwick, Coventry, Regno Unito) , V.S. Dhillon (University of Sheffield, UK; Instituto de Astrofisica de Canarias, Spagna; Universidad de La Laguna, Spagna), L.K. Hardy (University of Warwick, Coventry, Regno Unito; University of Sheffield, Regno Unito), S.P. Littlefair (University of Sheffield, Regno Unito), A. Aungwerojwit (Naresuan University, Tailandia), S. Arjyotha (Chiang Rai Rajabhat University, Tailandia), D. Koester (University of Kiel, Germania), J.J. Bochinski (The Open University, Regno Unito), C.A. Haswell (The Open University, Regno Unito), P. Frank (Bundesdeutsche Arbeitsgemeinschaft für Veränderliche Sterne e.V., Germania) e P.J. Wheatley (University of Warwick, Coventry, Regno Unito). Le proprietà di AR Sco sono uniche ma anche misteriose. La radiazione emessa in una banda molto larga di frequenze indica emissione dovuta ad elettroni accelerati da un campo magnetico, cosa che può essere spiegata dalla nana bianca rotante. La sorgente degli elettroni rimane comunque misteriosa: non è chiaro se sia associata alla nana bianca stessa o alla compagna più fredda. AR Scorpii fu osservata per la prima volta all’inizio degli Anni ‘70 e le sue fluttuazioni periodiche di luminosità ogni 3,6 ore, portarono alla classificazione incorretta di una singola stella variabile. Ossia un astro la cui luminosità, osservata dalla Terra, mostra delle variazioni. Le fluttuazioni possono essere dovute al fatto che proprietà intrinseche della stella stessa variano. Alcuni astri si espandono e si contraggono in modo significativo. Potrebbero però anche essere dovute a un altro oggetto che regolarmente eclissa la stella. AR Scorpii era stata erroneamente classificata come una singola stella variabile, mentre ora sappiamo che la sua variabilità regolare è dovuta alle due stelle in orbita. La vera sorgente delle variazioni di luminosità di AR Sco è stata scoperta grazie agli sforzi combinati di astrofili e astronomi professionisti. Un comportamento simile, con evidenza di pulsazioni, era stato osservato in precedenza, ma solo da parte di stelle di neutroni, tra gli oggetti celesti più densi noti nell’Universo, e non di nane bianche. “Conosciamo le pulsazioni delle stelle di neutroni da quasi cinquant’anni e alcune teorie hanno predetto che le nane bianche potrebbero mostrare un comportamento simile – osserva Boris Gänsicke dell’Università di Warwick e coautore del lavoro – è emozionante aver scoperto un tale sistema. Inoltre è la dimostrazione di quali fantastici risultati possono ottenere astronomi amatoriali e professionisti lavorando insieme”. Nel frattempo l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array ha osservato per la prima volta la “Linea di Neve” dell’Acqua all’interno di un disco protoplanetario. Questa segna il punto in cui la temperatura del disco che circonda una giovane stella scende abbastanza perché si formi la neve! Un aumento notevole della luminosità della giovane stella V883 Orionis ha riscaldato la parte interna del disco, spostando la “linea della neve” relativa all’acqua a distanze molto maggiori di quanto sia normale per una protostella e rendendola osservabile per la prima volta. I risultati sono pubblicati sulla rivista Nature. Le giovani stelle sono spesso circondate da un denso disco di gas e polvere in rotazione, noto come disco protoplanetario, da cui nascono i pianeti. Il calore di una tipica stella solare implica che l’acqua all’interno di un disco protoplanetario si trovi nello stato gassoso fino a distanze pari a circa 3 UA dall’astro, tre volte la distanza media tra la Terra e il Sole, ossia circa 450 milioni di chilometri. La “linea” si trovava tra le orbite di Marte e di Giove durante la formazione del “nostro” Sistema Solare e perciò i pianeti rocciosi come Mercurio, Venere, la Terra e Marte si sono formati all’interno della “linea”, mentre i pianeti gassosi come Giove, Saturno, Urano e Nettuno si sono formati all’esterno. Più all’esterno, a causa della pressione molto bassa, le molecole di acqua passano direttamente dallo stato gassoso a quello solido, formando una patina di ghiaccio sui grani di polvere e di altre particelle. La zona del disco protoplanetario in cui l’acqua passa da gas a solido viene chiamata Linea di Neve dell’Acqua. La Linea della Neve per altre molecole, come il monossido di Carbonio e il Metano sono state già osservate da Alma, a distanze maggiori di 30 UA dalla protostella, all’interno di altri dischi protoplanetari. L’acqua ghiaccia a temperature relativamente alte e ciò significa che la Linea di Neve dell’Acqua è di solito troppo vicina alla protostella per essere osservata direttamente. Ma la stella V883 Orionis è insolita. Un aumento notevole della sua brillanza ha spostato la Linea di Neve dell’Acqua a una distanza di circa 40 UA, qualcosa come 6 miliardi di chilometri, ossia la dimensione dell’orbita di Plutone nel “nostro” Sistema Solare! Questo enorme aumento, combinato con la risoluzione di Alma alle lunghezze di base più grandi, ha permesso all’equipe guidata da Lucas Cieza (Millennium ALMA Disk Nucleus e Universidad Diego Portales, Santiago, Cile) di risolvere per la prima volta la Linea di Neve dell’Acqua in un disco protoplanetario. La risoluzione è la capacità di distinguere oggetti separati. All’occhio umano, molte torce viste da lontano possono sembrare un unico punto di luce e solo da vicino le singole diventano identificabili. Lo stesso principio si applica ai telescopi e queste nuove osservazioni sfruttano la risoluzione di Alma nella sua modalità a lunga base. Alla distanza di V883 Orionis è di circa 12 UA, abbastanza per risolvere la Linea di Neve dell’Acqua a 40 UA in questo sistema solare alieno in esplosione, ma non abbastanza per una tipica stella giovane. L’improvviso aumento di luminosità di V883 Orionis è un esempio di cosa accade quando una grande quantità di materiale del disco che circonda una giovane stella cade sulla sua superficie. V883 Orionis è solo il 30 percento più massiccia del Sole, ma grazie all’esplosione che la scuote è al momento ben 400 volte più luminosa e molto più calda del Sole. Astri come V883 Orionis sono classificati come di tipo FU Orionis, dalla prima stella trovata con questo comportamento. La fase esplosiva può durare per centinaia di anni. “Le osservazioni di Alma sono state una sorpresa per noi – rivela Lucas Cieza primo autore del lavoro “Imaging the water snow-line during a protostellar outburst”, di L. Cieza et al. – le nostre osservazioni dovevano evidenziare la frammentazione del disco che porta alla formazione dei pianeti. Non abbiamo visto nulla del genere, ma abbiamo scoperto qualcosa che sembrava un anello a circa 40 UA. Questo risultato mostra bene quanto sia potente Alma, che ci regala scoperte emozionant